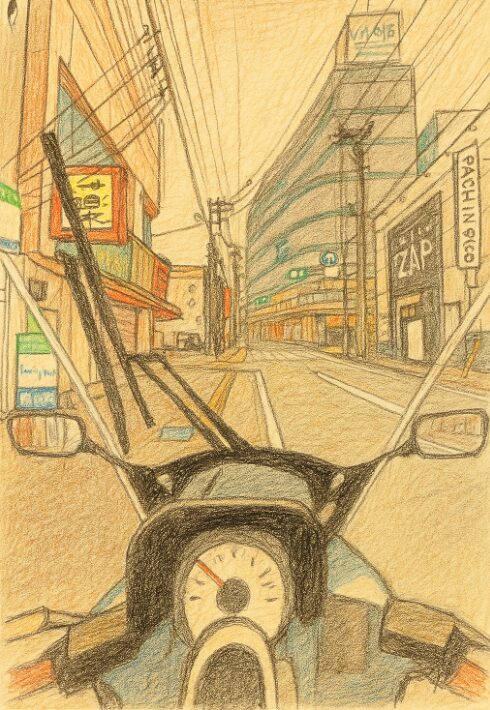

突然の雨に打たれる通勤の憂鬱、冬の凍てつく風にさらされる指先、夏の夜、光に集まる虫の襲来…。

これらは、多くのPCXユーザーが半ば宿命として受け入れてきた悩みではないでしょうか。

特に、天候が収入に直結する配達業務などでは、そのストレスは計り知れません。

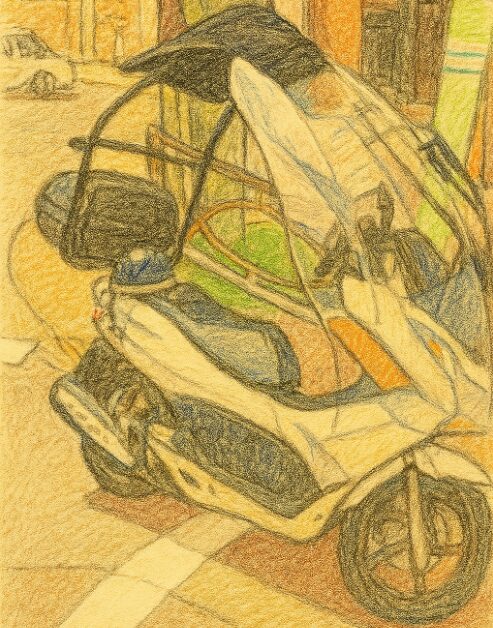

そんな日常を劇的に変える選択肢が、PCXに屋根を後付けする全天候型カスタムです。

天候という名の制約から解放される快適さは、一度知ると元には戻れないほどの魅力があります。

しかし、その理想を実現する道のりには、信頼できるルーフシールドの価格、リスクの伴う中古探しの現実、そして自作という険しい道など、数多くのハードルが待ち受けています。

さらに、「ルーフシールドは最悪」という不穏な評判の真相や、ヘルメット不要のトライク化という特殊な選択肢、法律や保険に関する専門的な心配点など、あなたの頭を悩ませる課題は尽きません。

ご安心ください。この記事一本で、PCXの屋根カスタムに関するあらゆる疑問と不安を解消します。

専門的な視点からあなたの不安を確信へと変え、後悔のない最高の選択ができるよう、徹底的にサポートすることをお約束します。

- PCXに屋根を後付けするための具体的な方法

- 主要なルーフキットの価格や専門業者の特徴

- 屋根付き改造に伴う法律や保険などの注意点

- 実際に屋根を付けた際のメリットとデメリット

PCXに屋根を後付けする方法と選択肢

このセクションでは、PCXに屋根を取り付けるための具体的なアプローチを多角的に解説します。市販キットの購入から専門業者への依頼、さらには中古車や自作、トライク化といった様々な選択肢について、それぞれのメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。

- PCXへの屋根の後付け方法

- ルーフシールドの価格の目安

- 中古の屋根付きPCXを探す

- 屋根の自作はDIYで可能か

- ヘルメット不要になるトライク化

PCXへの屋根の後付け方法

PCXに快適な屋根を追加することは、決して夢物語ではありません。現実的な方法として、大きく分けて「市販のルーフキットを自分で購入し取り付ける(DIY)」と、「屋根付きバイクの製作を専門とする改造業者に一任する」という2つの主要なアプローチが存在します。どちらの道を選ぶかは、ご自身の技術力、予算、そして最終的に求める完成度や信頼性を総合的に判断して決めることになります。

方法1:市販キットの購入とDIY

一つ目の方法は、市場で販売されているルーフキットを入手し、ご自身の手で取り付けるアプローチです。ヤフオクなどのインターネットオークションや専門店のオンラインショップでは、様々なメーカーからPCX専用設計のルーフキットが出品されています。DIYに自信があり、バイクいじりを趣味とする方であれば、業者に支払う工賃を節約しつつ、自分の手で愛車をカスタムする楽しみを味わえるでしょう。

しかし、この方法は相応の覚悟と準備が必要です。取り付け作業には、フロントカウルやスクリーンといった外装パーツの脱着が伴います。さらに、ルーフを固定するための穴あけ加工や、電動ワイパーを作動させるための電源確保と配線の引き回しなど、専門的な知識と技術が要求される場面が少なくありません。必要な工具(電動ドリル、各種ソケットレンチ、配線工具など)を揃える初期投資も考慮に入れるべきです。安易な気持ちで始めると、取り付けが不完全で雨漏りが発生したり、最悪の場合、走行中にパーツが脱落したりするリスクも伴います。

方法2:専門の改造業者への依頼

二つ目の方法は、屋根付きバイクの製作・販売を専門とするプロフェッショナルに依頼することです。費用はDIYに比べて高くなりますが、安全性、信頼性、そして仕上がりの美しさにおいて、最も確実な方法と言えます。専門業者は長年の経験とノウハウを蓄積しており、車体とのフィッティングや強度、防水性など、あらゆる面で最適化された施工を行ってくれます。

国内にはPCXの屋根カスタムで実績のある業者がいくつか存在し、それぞれに特徴があります。業者選びの際は、自身のPCXのモデルに対応しているかを確認することが最初のステップです。

| 業者名 | 対応PCXモデル(例) | 特徴 | 価格帯の目安 |

| 株式会社アイオー | 3代目(JF81), 4代目(JK05) | 破損時に部分交換が可能な「分割型」と、美しい一体感が魅力の「一体型」から選択可能。 最新モデルへの対応も早い。 | 要問い合わせ |

| FRP工房ゾロ | 2代目(JF56)まで | PCX以外にも多車種のルーフカウルを手掛ける老舗。 FRP製品としての品質に定評がある。 | 約13万円~ |

| エスシーエス | 2代目(JF56)まで | バイク販売店であり、屋根付きコンプリート車両の販売がメイン。 取り付けノウハウが豊富。 | キット単体で約15万円~ |

| PBテクノロジー | 3代目(JF81)ベース | 屋根付きかつ3輪仕様の「トライク」を専門に扱う。 ヘルメット不要という独自のメリットがある。 | トライク化キット約55万円 |

このように、専門業者に依頼することで、最新モデルにも対応した高品質なルーフを手に入れることが可能です。また、多くの業者はルーフを装着済みの完成車(コンプリートモデル)の販売も行っているため、これからPCXの購入を検討している方は、新車あるいは中古車と同時に屋根付き仕様を選択するのも非常にスマートな方法です。

ルーフシールドの価格の目安

屋根付きカスタムを実現するにあたり、最も現実的な問題となるのが費用面です。PCX用のルーフシールド、すなわちルーフキットの本体価格は、製造メーカーや製品の仕様、材質によって幅がありますが、一般的に13万円から20万円程度がひとつの大きな目安となります。

この価格には、単に屋根のパーツだけでなく、雨天時の視界を確保するための電動ワイパーや、高い耐衝撃性・耐候性を備えたポリカーボネート製のスクリーンなどが含まれていることがほとんどです。

具体的な価格例と内訳

例えば、この分野で定評のあるFRP工房ゾロの製品価格を見ると、より具体的なイメージが湧きます。

- 初代PCX(JF28/KF12)用: 税込132,000円~

- 2代目PCX(JF56/KF18)用: 税込148,500円~

これらは耐候性の高いゲルコート(白色または黒色)で仕上げられた基本価格です。もし車体と同じ色にしたい場合は、別途純正色への塗装費用が必要となり、一般的に2万円から3万円程度の追加料金が発生します。

また、屋根付きバイクの完成車販売を主軸とするエスシーエスのような店舗では、ルーフキットを単体で購入する場合、約15万円からが価格のスタートラインとなるようです。

本体価格以外に必要な費用

注意すべきは、これらの金額はあくまでキット本体の価格であるという点です。最終的に乗り出すまでには、以下の追加費用を考慮しておく必要があります。

- 取り付け工賃: 専門業者に装着を依頼する場合、数万円の工賃が発生します。作業の難易度や店舗によって料金は異なります。

- 送料: 通販でキットを購入した場合、大きな荷物になるため送料も決して安くはありません。

- DIYの工具代: 自分で取り付ける場合は工賃はかかりませんが、前述の通り、必要な工具を揃えるための初期投資が必要です。

総額で見ると20万円を超えることも珍しくないため、決して衝動買いできる金額ではありません。しかし、毎日の通勤・通学で雨の日も風の日もバイクに乗る方や、天候に関わらず配達業務をこなす必要がある方にとって、この投資は日々のストレスを大幅に軽減し、安全性と快適性を手に入れるための「費用対効果」が非常に高いものと考えることができるでしょう。

中古の屋根付きPCXを探す

「初期費用はできるだけ抑えたいけれど、DIYは不安」。そう考える方にとって、中古市場で既にルーフが装着されたPCXを探すという方法は、魅力的な第三の選択肢となり得ます。グーバイクやヤフオクといった大手の中古車情報サイトやオークションサイトを根気よくチェックすれば、完成品の屋根付きPCXが売りに出されているのを見つけることができます。

中古車のメリットとデメリット

中古車を選ぶ最大のメリットは、言うまでもなく経済的な負担を軽減できる点です。新車のPCX本体と新品のルーフキットを別々に購入する場合、総額は50万円を超えることもあります。それに対して中古車であれば、年式や走行距離にもよりますが、大幅に安い価格で屋根付きバイクオーナーになることが可能です。

しかし、その一方で中古車には見過ごせないデメリットとリスクが伴います。特に後付けで屋根という特殊なカスタムが施されている車両の場合、購入前に慎重にチェックすべきポイントが数多く存在します。

購入前の重要チェックポイント

中古の屋根付きPCXを検討する際は、通常のバイク選びの視点に加えて、以下の点を重点的に確認することが極めて重要です。

| チェック項目 | 確認すべき具体的な内容 |

| ルーフ本体の状態 | スクリーンの透明度(黄ばみや白化はないか)、目立つ傷や曇りの有無。 FRP部分のひび割れ、欠け、塗装の劣化状態。 |

| 取り付け部の状態 | 車体とルーフの固定部分にガタツキや緩みがないか。ボルトやステーに錆や腐食がないか。 無理な力がかかった形跡はないか。 |

| 電装系の動作 | 電動ワイパーがスムーズに動作するか。ワイパーゴムの劣化状態。 後付けされたスイッチ類の動作は正常か。 |

| 配線の処理 | ワイパーなどの配線が適切に処理されているか。 素人感のある雑な配線(ビニールテープでの絶縁など)はトラブルの元。 |

| 雨漏りの痕跡 | シート下やカウルの内側などに、雨水が侵入したようなシミや汚れがないかを確認する。 |

前のオーナーがDIYで取り付けた場合、見た目は綺麗でも配線処理が不適切であったり、車体への固定方法が我流であったりする可能性も否定できません。購入後に電装系のトラブルや雨漏りが発生し、修理に多額の費用がかかってしまっては本末転倒です。

したがって、中古の屋根付き車両を検討する際は、可能な限り現車を自分の目で直接確認することが鉄則です。そして、個人売買よりも、整備記録がしっかりしており、購入後の相談にも乗ってくれる信頼できるバイク販売店から購入することが、最終的な満足度を高める鍵となります。

屋根の自作はDIYで可能か

市販のキットではデザインが気に入らない、あるいはコストを究極まで切り詰めたいという情熱的なDIY愛好家の中には、「自分だけのオリジナルルーフを自作できないか」と考える方もいるかもしれません。技術的な観点から言えば、高いスキルと豊富な知識、そして適切な工具と作業スペースがあれば、PCXの屋根を自作することは不可能ではありません。

実際にインターネット上には、ホームセンターで手に入る材料を駆使して、見事なオリジナルルーフを製作した猛者たちの記録が数多く存在します。その多くは、金属製や樹脂製のパイプ(イレクターパイプなどがよく用いられる)で骨格となるフレームを組み、フロントスクリーンやルーフ部分には透明なポリカーボネート板やアクリル板を加工して取り付けるという手法です。これらの材料は比較的加工がしやすく、アイデア次第で個性的なデザインを実現できる可能性があります。

しかし、自作の道は極めて険しく、多くの高いハードルが待ち構えています。

自作における最大の課題

- 強度と安全性の確保: 自作における最大の課題は、走行中の強烈な風圧や路面からの振動に耐えうる強度をいかにして確保するかです。専門メーカーの製品は、長年の経験やデータに基づいて設計されていますが、個人が感覚だけで設計した場合、強度計算が不十分で走行中にフレームが歪んだり、最悪の場合は破損してパーツが飛散したりする重大な事故につながる危険性があります。

- ワイパーの設置という難問: 雨天時の視界確保に不可欠なワイパーの設置は、自作におけるもう一つの大きな壁です。自作屋根にぴったり合う汎用のワイパーキットは市販されていません。そのため、既存の屋根付きバイク(ホンダのジャイロキャノピーなど)の純正部品を流用したり、自動車用の部品を加工したりといった高度な技術が必要になります。強力な撥水コーティング剤で代用するという手もありますが、豪雨時の視界確保には限界があります。

- 法的要件の遵守: 自作した屋根が、前述した道路交通法の積載物制限(高さ、幅、長さ)の範囲内に収まっていることはもちろん、ライダーの視界を妨げないか、鋭利な突起物がないかなど、保安基準に適合している必要もあります。

これらの課題をすべてクリアし、実用的かつ安全な屋根をゼロから作り上げるのは、プロのビルダー並みの技術と情熱がなければ極めて困難です。安易な自作は大きなリスクを伴うため、基本的には信頼性の高い市販キットの購入か、専門業者への依頼を強く推奨します。

ヘルメット不要になるトライク化

PCXの屋根付きカスタムを調べていくと、「トライク化」という少し特殊で魅力的な選択肢に行き着くことがあります。これは、通常の2輪であるPCXの後輪部分を専門のキットで改造し、後輪が2つある3輪仕様のバイク、すなわち「トライク」へと生まれ変わらせるカスタムです。

トライクとは? なぜヘルメットが不要?

道路交通法上、一定の条件を満たした3輪バイクは「トライク」として扱われ、その車両区分はバイク(自動二輪車)ではなく「側車付軽二輪」や、排気量によっては「普通自動車」となります。このため、運転にはバイクの免許ではなく普通自動車免許(AT限定も可)が必要になります。そして、法律上は自動車と同じ扱いになるため、バイクの乗車時に義務付けられているヘルメットの着用義務が免除されるのです。

屋根付きのトライクを専門に手がけるPBテクノロジーのような業者では、PCXをベース車両とした屋根付きトライクのコンプリートモデルや、後輪をトライク化するためのキットを販売しています。屋根が雨風を防いでくれる快適性に加え、ヘルメットを被らなくてよいという開放感が両立できるのは、他のカスタムにはないトライクならではの最大の魅力と言えるでしょう。

トライク化のメリット・デメリット

このユニークなカスタムには、光と影の両側面があります。導入を検討する際は、以下の点を十分に比較衡量する必要があります。

| メリット | デメリット |

| ヘルメットの着用義務がない | 改造費用が非常に高額(キットだけでも50万円以上) |

| 普通自動車免許で運転できる | バイクの免許では運転できない |

| 3輪による停車時の安定性 | バイクの軽快感やコーナリング性能が失われる |

| 税金(軽自動車税)が2輪と同等 | 車幅が広がり、すり抜けがほぼ不可能になる |

| 操縦感覚が特殊で慣れが必要(車体を傾けられない) |

操縦感覚は2輪バイクとは全くの別物で、カーブでは車体を傾ける(リーン)のではなく、ハンドルを切って曲がります。そのため、バイクらしい人馬一体の感覚は薄れ、良くも悪くも四輪車に近い乗り味になります。

また、法律上ヘルメットは不要ですが、身体は完全に露出しているため、万が一の事故に備えて安全のためにはヘルメットやプロテクターを着用することが強く推奨されるという点も、決して忘れてはなりません。

PCXの屋根でよくある心配点と注意点

屋根付きカスタムの具体的な方法がわかったところで、次に考えるべきは導入に伴う様々な心配事や注意点です。このセクションでは、法律や保険の問題から、実際の使い勝手、走行性能の変化に至るまで、ユーザーが抱きがちなリアルな疑問点に焦点を当てて詳しく解説していきます。

- 購入前に解消したい6つの心配点

- ルーフシールドが最悪と言われる理由

- 法律違反にならない改造範囲

- バイク保険の契約への影響

- 走行安定性や爽快感は失われる?

- まとめ:PCX屋根付きの利便性

購入前に解消したい6つの心配点

PCXに屋根を取り付けるという魅力的なカスタムは、雨や風からライダーを守ってくれるという絶大なメリットをもたらします。しかしその一方で、ノーマルの状態から車両に大きな変更を加えるため、それに伴ういくつかの心配事や懸念点が出てくるのは当然のことです。実際に導入してから「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、事前にこれらの疑問点をクリアにしておくことが、満足のいくカスタムへの第一歩となります。

多くのユーザーがカスタムを検討する段階で抱きがちな心配事は、主に以下の6つのカテゴリーに集約されると言えるでしょう。

- 法的な問題はないのか?そもそも、バイクに後付けで屋根を装着して公道を走行することは、法律的に認められているのか、違法改造にあたらないのかという根本的な点です。

- バイク保険は適用されるのか?車両を改造したことで、万が一事故を起こしてしまった際に、加入している任意保険が使えなくなるのではないかという経済的なリスクに関する懸念です。

- 本当に雨に濡れないのか?「屋根さえあればカッパはもう要らない」と期待して良いのか、それともある程度の雨は覚悟すべきなのか、という実用性に関するシビアな疑問です。

- 横風の影響は大丈夫か?屋根の面積が増えることで風を受ける面積も広がり、特に強風時にハンドルを取られて危険な思いをするのではないかという、走行の安全性に直結する問題です。

- バイクの爽快感はなくなるのか?屋根にすっぽりと覆われることで、バイク本来の魅力である風を切って走る開放感や、自由な操る楽しさが失われてしまうのではないかという心配です。

- ヘルメットは必要なのか?屋根が付き、ある意味で「クルマ」に近づくことで、ヘルメットの着用義務に何か変化はあるのかという法律上のルールに関する点です。

これらの心配事は、決して杞憂ではありません。それぞれに「YES」「NO」だけでは答えられない側面があり、正しい知識と対策が求められます。幸いなことに、これらの点は事前に特性を理解し、適切に対処することで、そのほとんどが解消、あるいは許容できる範囲に収まるものです。以降の見出しで、これら一つひとつの心配点について、さらに深く掘り下げて詳しく解説していきます。

ルーフシールドが最悪と言われる理由

インターネットの掲示板やSNSの口コミを調べていると、ごく稀にですが、屋根付きバイクに対して「最悪」「後悔した」といったネガティブな評価を見かけることがあります。このような評価は、屋根を付けたことによって生じるデメリットや、購入前に抱いていた期待と現実とのギャップから来る、個人の主観的な感想であることが多いと考えられます。

「最悪」と感じてしまう主な理由として挙げられるのは、やはり車両の操縦性や使い勝手の変化です。メリットばかりに目を奪われ、これらのデメリットを十分に理解せずに導入してしまうと、後悔につながる可能性があります。

理由1:重心が高くなり、車重が増すことによる扱いにくさ

市販のルーフキットの重量は、FRPやポリカーボネートといった材質で構成されており、製品にもよりますが約8kgから10kg前後の重量があります。この重量物が車体の中でも最も高い位置に取り付けられるため、バイク全体の重心が明らかに高くなります。体感的には、まるで常に大柄なタンデムライダーが乗っているかのような感覚に陥ることがあります。

この重心高は、特に低速時や停車時に影響を及ぼします。信号待ちで足を着いた際のふらつき、狭い場所でのUターン、そしてガレージでの押し歩きなど、日常の何気ないシーンで「重い」「扱いづらい」と感じることが増えるでしょう。特に小柄な方や力の弱い方にとっては、この変化が大きなストレスとなり、「こんなはずではなかった」と感じる一因になります。

理由2:走行安定性へのネガティブな影響

前述の重心高は、走行中の安定性にも直接的な影響を与えます。特に雨の日のマンホールの蓋や道路の白線、濡れた落ち葉の上など、ただでさえ滑りやすい路面でのブレーキ操作は、より繊細さが求められます。あるユーザーは、「重心が高くなったことでリアタイヤがロックしやすくなり、慣れるまで数回転倒した」というシビアな経験を語っています。

また、屋根という大きな面が追加されることで、横風の影響を格段に受けやすくなります。交通量の多い橋の上、トンネルの出口、大型トラックに追い越された瞬間など、突風に煽られてハンドルを取られ、ヒヤリとする場面が増えることは覚悟しなければなりません。

理由3:「思ったより濡れる」という現実

「屋根さえあれば、もうカッパは要らない」という過度な期待は、裏切られる可能性があります。屋根は頭上からの雨は効果的に防いでくれますが、構造上、左右は大きく開いています。走行中は前進することで空気の壁ができ、横からの雨の吹き込みはある程度防げます。しかし、信号待ちなどで停車した途端、横殴りの雨や風が容赦なく吹き込んできます。また、路面からの水の跳ね上げも、足元を濡らす原因となります。

結局のところ、多くのユーザーは「小雨程度ならそのままで快適だが、本降りの際はレインウェアの下(ズボン)だけは履く」といった運用をしているようです。この「完全に濡れないわけではない」という現実が、期待外れと感じられ、「最悪」という極端な評価につながるのかもしれません。

このように、屋根付きカスタムには明確なデメリットが存在します。これらの点を事前に理解し、自身の用途や運転スタイルと照らし合わせて許容できるかどうかを判断することが、導入後の満足度を大きく左右するのです。

法律違反にならない改造範囲

バイクに大きな屋根を取り付けるというカスタムは、一見すると大幅な構造変更であり、「これは違法改造にあたり、車検に通らないのでは?」あるいは「警察に止められるのでは?」と心配になる方も少なくないでしょう。しかし、結論から言えば、PCXのような250cc以下のバイクであれば、定められた範囲内での屋根の取り付けは、構造変更の申請手続きが不要であり、完全に合法的に行うことが可能です。

なぜ250cc以下は申請が不要なのか

その理由は、250cc以下のバイク(専門的には「軽二輪」に分類される)の登録制度にあります。このクラスのバイクを登録する際に運輸支局へ提出し、交付される「軽自動車届出済証」という書類には、「車名」「車台番号」「総排気量」「乗車定員」といった基本情報は記載されています。しかし、重要な点として、車両の**「長さ」「幅」「高さ」といった詳細な寸法の記載がありません**。

法律上、構造変更の改造申請が必要になるのは、この「軽自動車届出済証」に記載されている事項に変更が生じた場合です。屋根を取り付けても、当然ながら排気量や乗車定員は変わりません。そして、肝心の寸法については、元々書類に記載がないため、屋根を取り付けたことによって実際の寸法が変わったとしても、書類上の記載事項には何ら変更が生じない、ということになります。このため、250cc以下のバイクに屋根を取り付ける行為は、構造変更の申請が不要となるのです。

遵守すべき道路交通法の積載制限

ただし、どのような改造でも無制限に許されるわけではありません。無申請で認められるのは、あくまでも道路交通法で定められている積載物の制限範囲を逸脱しないことが大前提となります。屋根は法律上、車体の一部ではなく「積載物」に近い扱いと解釈されるため、以下の規定を遵守する必要があります。

| 制限項目 | 規定内容 |

| 高さ | 地面から計測して 2.0メートル を超えないこと |

| 幅 | バイクの乗車装置または積載装置(ハンドルやミラーは含まない)の幅に 左右それぞれ0.15メートル(合計0.3メートル) を加えたものを超えないこと |

| 長さ | バイクの乗車装置または積載装置の長さに 0.3メートル を加えたものを超えないこと |

| 重量 | 積載物の総重量が 60kg を超えないこと |

市販されている主要なメーカーのルーフキットは、すべてこの法的要件をクリアするように設計されています。したがって、これらのキットを説明書通りに正しく装着している限り、法律上の問題が発生することはまずありません。安心して公道を走行することができます。

バイク保険の契約への影響

合法的な範囲でのカスタムであっても、ノーマルの状態から車両の仕様が大きく変わるため、「加入しているバイク保険(任意保険)の契約に何か影響はないだろうか」と心配になるのは当然のことです。屋根を取り付けたことが直接的な原因となって、保険の契約をいきなり解除されたり、新規加入を断られたりする可能性は、極めて低いと考えてよいでしょう。

しかし、万が一の事故に備えるという保険本来の目的を考えれば、保険会社へ事前に連絡を入れ、改造の事実を伝えておくことが賢明な判断と言えます。これは、保険契約における「通知義務」という重要な考え方に関わってくるからです。

なぜ保険会社への連絡が重要なのか

保険法において、契約者は保険の対象(この場合はPCX)に、危険を増加または変更させるような事実が発生したことを知った場合、遅滞なく保険会社にその旨を通知する義務があると定められています。これを「通知義務」と呼びます。

屋根の取り付けが、客観的に「危険の増加」にあたるかどうかは、保険会社の判断によります。しかし、少なくとも車両の重量、重心、外観、風を受ける面積などが大きく変化しているのは紛れもない事実です。もし、この変更の事実を保険会社に通知しないまま事故を起こしてしまった場合、保険会社との間で「通知義務違反」を問われるリスクがゼロではありません。

通知義務違反と判断されると、保険金の支払いが減額されたり、最悪の場合、保険契約を解除されて保険金が一切支払われなかったりする可能性も理論上は考えられます。そのような最悪の事態を確実に避けるためにも、事後報告ではなく、屋根を取り付けたら速やかに保険会社へ連絡することが大切です。

具体的にどう連絡すればよいか

連絡は難しく考える必要はありません。加入している保険会社のカスタマーサービスや、契約した代理店に電話を一本入れるだけで十分です。

(連絡例)

「お世話になっております。契約者の〇〇です。この度、私が契約しているホンダのPCXに、市販のルーフキットを取り付けて屋根付き仕様にしたのですが、契約内容の変更や何か必要な手続きはありますでしょうか?」

このように伝えれば、担当者が適切に対応してくれます。ほとんどの場合、「承知いたしました。特に手続きは不要です」といった返答で完了するはずですが、車両保険に加入している場合は、改造費用を含めた車両価値の再設定などが必要になるケースもあります。いずれにせよ、一言伝えておくことで、心に何のわだかまりもなく、安心して屋根付きバイクライフを楽しむことができるようになります。

走行安定性や爽快感は失われる?

屋根付きカスタムを検討する上で、多くのライダーが懸念するのが、PCX本来の軽快な走りへの影響でしょう。特に「走行安定性は悪化しないか」「バイクの最大の魅力である爽快感は失われてしまうのではないか」という2点は、非常に気になるところです。

走行安定性の変化:デメリットと「慣れ」

まず走行安定性については、前述の通り、ある程度の影響が出ることは避けられません。屋根という大きなパーツが車体上部に追加されることで、車両の重心は確実に高くなります。これにより、特に低速走行時やタイトなUターン、砂利道などでの切り返しで、ノーマル状態に比べてやや不安定に感じることがあるでしょう。

そして、最も注意を払うべきが横風に対する脆弱性です。屋根が帆のように風を受けてしまうため、以下のようなシチュエーションでは、ハンドルが取られてヒヤリとする場面が増える可能性があります。

- 交通量の多い橋の上や海岸線

- トンネルの出口やビル風が吹き抜ける場所

- 大型トラックやバスに追い越された直後

これらの状況では、両手でしっかりとハンドルを保持し、速度をいつもより控えるといった慎重な運転が求められます。しかし、こうした特性の変化も、多くの経験豊富なユーザーが「数週間も乗れば慣れる範囲」と語っています。屋根付きバイクの挙動を身体が覚えてしまえば、風の強い日にはどう対処すればよいか、自然とコントロールできるようになるようです。

爽快感の変化:失われるもの、得られるもの

次に、バイクの魂とも言える「爽快感」についてです。屋根に覆われることで、風と一体になるあの感覚が失われるのではないかと心配する声もありますが、この点については多くのユーザーが「爽快感は損なわれない」と肯定的な意見を述べています。

その理由は、屋根はあくまで頭上と前方をカバーするものであり、バイクの左右はオープンなままだからです。走行中はスクリーンが前方からの風圧を和らげてくれますが、完全に無風状態になるわけではなく、ライダーの身体の横を通り抜ける適度な走行風を感じることができます。また、バイクならではの、車体をリーンさせてコーナーをクリアしていくダイナミックな操縦感覚も健在です。

むしろ、屋根が付くことで新たな快適性という価値が加わり、結果としてライディングの質が向上すると考えることもできます。

- 夏場のメリット: 直射日光を避けられるため、体力消耗を抑えられます。また、夜間の走行でヘルメットのシールドに虫が激突する、いわゆる「虫アタック」を大幅に軽減できます。

- 冬場のメリット: 顔や上半身に直接当たる凍えるような冷風を防ぐだけで、体感温度は大きく変わります。これにより、冬場のライディングが格段に快適になります。

- 雨天時のメリット: 言うまでもなく、雨に直接打たれる不快感や視界不良から解放され、雨天時の運転ストレスが劇的に減少します。

このように、失われる爽快感はごく僅かである一方、屋根があることで得られる全天候型の快適性というメリットは非常に大きく、トータルで見ればライディングの楽しさはむしろ増す、と感じるユーザーが多いようです。

まとめ:PCX屋根付きの利便性

この記事では、PCXに屋根を後付けするカスタムについて、その具体的な方法から費用、法的な側面、そしてユーザーが抱くであろう様々な心配点に至るまで、あらゆる角度から詳細に解説してきました。最後に、本記事で解説した重要なポイントを以下にまとめます。

- PCXへの屋根の後付けカスタムは現実的な選択肢として確立されている

- 主な方法は信頼性の高い専門業者への依頼かコストを抑えられる市販キットの購入

- ルーフキット本体の価格は約13万円から20万円程度が相場

- 初期費用を抑えたい場合は屋根が装着された中古車も市場で探せる

- 高い技術力が求められ安全面のリスクも伴うためDIYでの自作は推奨されない

- 後輪を2輪にするトライク化という改造でヘルメットの着用義務がなくなる

- カスタム前には法律、保険、実用性など6つの代表的な心配点を理解しておくべき

- 「ルーフシールドが最悪」という評価は主に重心高による操縦性の変化に起因する

- 250cc以下のPCXなら規定寸法内での改造は構造変更の申請が不要で合法的

- 万一のトラブルを避けるためバイク保険会社には改造の事実を事前に連絡するのが安心

- 重心が高くなるため特に横風が強い日の走行安定性には注意が必要

- 適度な走行風は感じられバイク本来の爽快感は失われにくい

- 雨を完全に防げるわけではなく停車中や強風時は横から吹き込む

- レインウェアと併用することで雨天時の快適性は飛躍的に向上する

- PCXの屋根付きカスタムはデメリットを正しく理解すれば日々の利便性を劇的に高める選択肢となる