長距離ツーリング後の、あの腰の痛み。

「もっと楽だったら…」と感じたことはありませんか?あるいは、二人乗りで後ろに乗る大切な人が、少し不安そうに体を強張らせていませんか?

その悩みを解決する鍵が、実は「バイクの背もたれ(バックレスト)」にあるかもしれません。

このパーツ一つで、ツーリングの快適性は劇的に向上し、ライダーと同乗者双方の疲労を驚くほど和らげることができます。

しかし、ただ取り付ければ良いというわけではありません。「これって違法じゃないの?」「いわゆるヤンキー仕様は車検に通る?」「快適なクッションの選び方は?」「便利なリアボックス一体型はどう違う?」など、疑問は尽きないでしょう。

この記事では、そんなバイクの背もたれに関するあらゆる疑問に答えます。

メリットや効果はもちろん、後悔しないための法律知識から製品選びのポイントまで、あなたのバイクライフをより豊かに、そして安全にするための情報を網羅しました。

- バイクの背もたれがもたらす具体的なメリット

- 取り付けが違法になるケースとその回避法

- ヤンキー仕様やリアボックス一体型など多様な選択肢

- 快適性を左右するクッションの選び方と効果

バイクの背もたれの基本と得られるメリット

- まずは知りたいバックレストの役割

- タンデムでもソロでも得られるメリット

- 疲労軽減という大きな効果 メリット

- 快適性を高めるクッションの重要性

- 荷物固定にも役立つ便利な使い方

まずは知りたいバックレストの役割

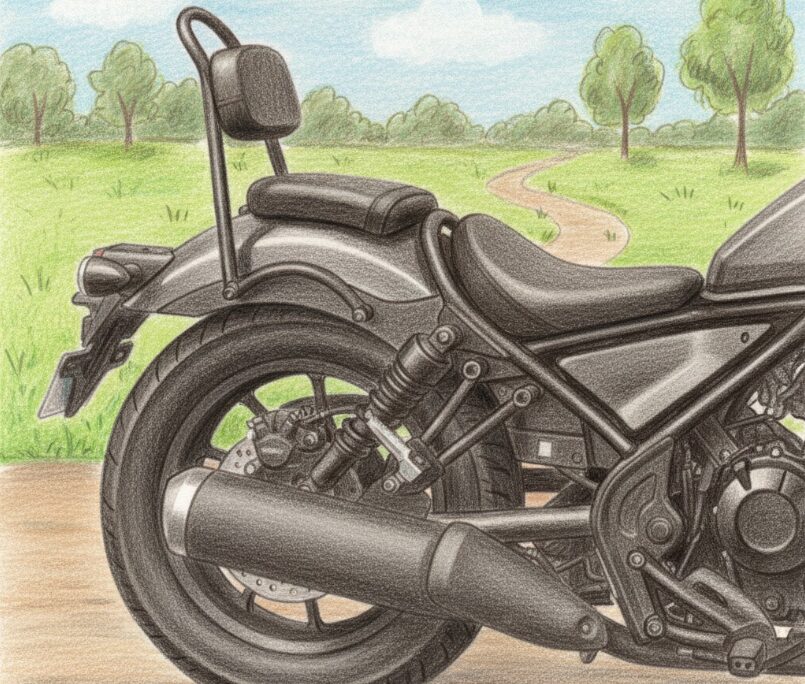

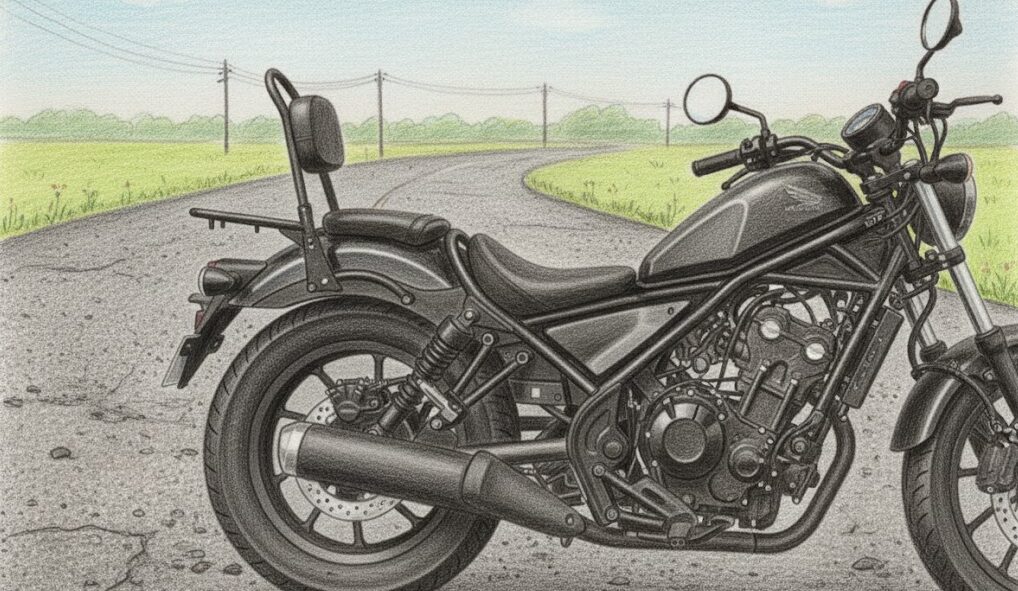

バイクのバックレストとは、主にリアシート後方や、一部のモデルではライダーの腰部を支えるために設置される「背もたれ」の総称です。このパーツが担う最も大きな役割は、乗車中の「快適性」と「安全性」を飛躍的に向上させることにあります。

通常、バイクの乗車姿勢は、ハンドルを握る腕、ステップに乗せた足、そして腰を中心とした体幹のバランスによって支えられています。バックレストを装着することで、この支持点に「背中」が加わります。これにより、体を預けてリラックスできるため、姿勢を維持するための筋肉の緊張が和らぎ、負担が大幅に軽減されるのです。

特に、バイクに乗り慣れていない同乗者(パッセンジャー)にとっては、その効果は絶大です。加速時や上り坂で後方に体が持っていかれるような感覚は、強い不安感につながります。バックレストがあることで、物理的に体が支えられ、後ろに落ちる心配がなくなるため、精神的な安心感を得ることができます。

アメリカンタイプのクルーザーバイクや、ビッグスクーター、ホンダのゴールドウイングに代表されるような高級ツアラーモデルでは、標準装備されていたり、メーカー純正オプションとして高品質なものが用意されていたりすることが多いです。しかし、それ以外の多くのバイクでも、社外品のカスタムパーツとして多種多様なバックレストが販売されており、後付けで導入することが可能です。

タンデムでもソロでも得られるメリット

バックレストは、二人乗り(タンデム)走行時に同乗者のためのパーツというイメージが強いですが、実は運転者一人のソロツーリングにおいても、その恩恵は計り知れません。

タンデム走行時のメリット

タンデム時には、同乗者が運転者の体に過度に密着したり、強く掴まったりせずとも姿勢を安定させやすくなります。これにより、同乗者はリラックスして景色を楽しむ余裕が生まれ、運転者も同乗者の不意な体重移動による影響を受けにくくなるため、よりスムーズな運転が可能になります。結果として、ライダーとパッセンジャー双方の身体的・精神的な疲労感を大きく軽減させることができるのです。

ソロツーリング時のメリット

運転者用に設計された「ドライバーズバックレスト」という製品も存在します。これは、ライダーの腰部分を的確にサポートするもので、特に長距離・長時間のツーリングで真価を発揮します。腰がしっかりと支えられることで、正しいライディングフォームを維持しやすくなり、腰痛の予防に繋がります。また、信号待ちや渋滞といった停車時に、ふっと腰を預けて休める場所があるだけでも、疲労の蓄積度は大きく変わってくるでしょう。今まで体力的な問題で躊躇していた、遠方の目的地へのツーリングも現実的な目標になるかもしれません。

疲労軽減という大きな効果 メリット

バイクの運転は、一見するとただ座っているだけのように思えるかもしれませんが、実際には無意識のうちに全身の筋肉を使い、細かなバランス調整を常に行っています。この持続的な筋緊張が、長時間にわたるライディングで想像以上の疲労を蓄積させる原因となります。

バックレストを装着する最大の効果は、この身体的な疲労を劇的に軽減できる点にあると考えられます。背中や腰を預ける場所があることで、上半身の体重を効果的に分散させることができます。これにより、常に体を支えようとする背筋や腹筋の緊張状態から解放され、リラックスした状態を保ちやすくなるのです。

この効果は、特に高速道路を一定の速度で巡航するようなシチュエーションで顕著に感じられます。不要な力みが抜けることで、血行が促進され、肩こりや背中の張りを予防します。リラックスしたライディングポジションは、結果として運転への集中力を持続させることにも繋がり、安全マージンを高めます。このように、疲労軽減は単に快適性を高めるだけでなく、安全運転に直結する非常に大きなメリットなのです。

快適性を高めるクッションの重要性

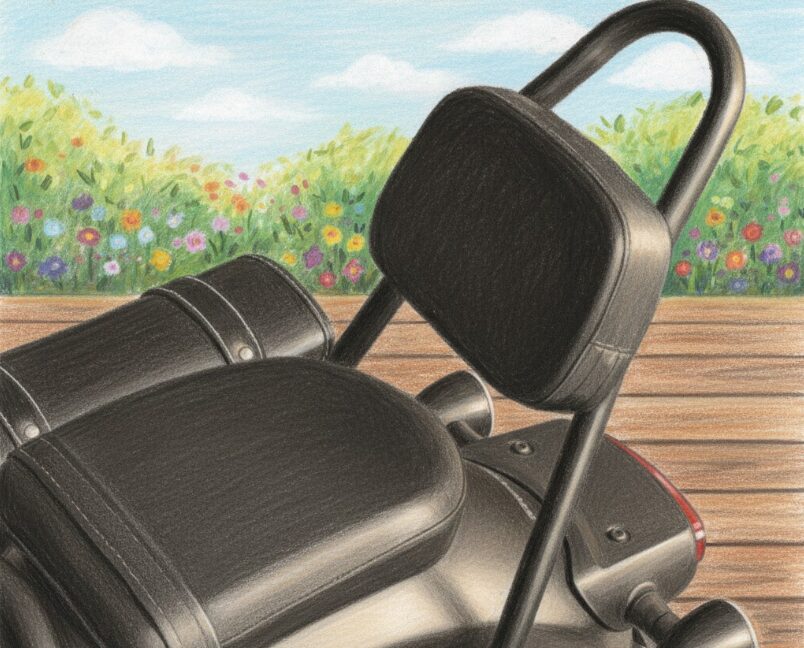

バックレストの快適性は、その心臓部ともいえる「クッション」の品質によって大きく左右されます。単に背中を支える硬い板があるだけでは、走行中の振動がダイレクトに伝わり、かえって背中や腰を痛めてしまう原因にもなりかねません。

一般的な後付けバックレストに付属するクッションは、必要最低限の機能を持つコンパクトなものが多いです。しかし、高級ツアラーモデルに標準装備されるものや、高品質な社外品では、快適性を徹底的に追及した設計が見られます。例えば、多層構造のウレタンフォームを使用したり、衝撃吸収性に優れたゲル素材を内蔵したりすることで、ソファのような座り心地(寄りかかり心地)を実現している製品もあります。

後付けでバックレストを選ぶ際には、クッションが快適性を左右する重要な要素であることを念頭に置くべきです。長時間の使用を想定するならば、以下の点を確認することをお勧めします。

- 厚みと硬さ: 適度な厚みがあり、沈み込みすぎない程度の硬さを持つものが、体圧を効果的に分散させます。

- 形状: 腰や背中のカーブにフィットする立体的な形状のものは、サポート力が高まります。

- 表皮の素材: 雨天時の使用も考慮し、防水性や耐久性に優れた合成皮革などが一般的です。手入れのしやすさも確認しておきましょう。

荷物固定にも役立つ便利な使い方

バックレストは、乗車姿勢をサポートするという本来の役割に加えて、ツーリング時の荷物を積載する際の便利な「支点」としても非常に優れた機能を発揮します。これは、特にキャンプツーリングのように荷物が多くなりがちなライダーにとって、見逃すことのできない大きなメリットです。

ある程度の高さを持つバックレスト(シーシーバーとも呼ばれます)を装着すると、それが荷物の後方へのずれを防ぐ「壁」の役割を果たします。テント、寝袋、マットなどをまとめた円筒状の荷物や、大型のシートバッグを積載する際に、この壁があるだけで安定感が格段に向上します。ストレッチコードやツーリングネットで荷物を固定する際も、バックレストをアンカーポイントの一つとして活用することで、より強固で確実な固定が可能になるのです。

さらに、シュラフ(寝袋)や防寒着といった柔らかい荷物を、ライダーの背中とバックレストの間に挟むように括り付ければ、それが即席のクッションとしても機能します。このように、バックレストは一つのパーツで「快適性の向上」と「積載能力のアップ」という、ツーリングにおける二つの重要な課題を同時に解決できる、非常にコストパフォーマンスの高いカスタムパーツと言うことができるでしょう。

バイクの背もたれの取り付けと法律知識

- その取り付けは違法?保安基準解説

- 構造変更が必要になるケースとは

- いわゆるヤンキー仕様は合法なのか

- 便利なリアボックス 背もたれ一体型

- 車種専用品と汎用品どちらを選ぶ?

- 自分で取り付ける際の工具と手順

その取り付けは違法?保安基準解説

結論から述べると、バイクに背もたれ(バックレスト)を取り付ける行為そのものが違法になることはありません。しかし、取り付けたバックレストのサイズや形状、固定方法によっては、道路運送車両法で定められた「保安基準」に適合しない「違法改造」とみなされてしまう可能性があります。

特に注意しなければならないのは、バイクの寸法に関する規定です。バックレストを取り付けた結果、車検証に記載されている車体の「長さ」「幅」「高さ」が、定められた許容範囲を超えてしまうと、保安基準違反となります。

具体的には、以下の範囲を超える変更があった場合、後述する「構造変更」の手続きが必須となります。この範囲内に収まる「軽微な変更」であれば、特別な手続きは必要ありません。

| 変更箇所 | 許容範囲(車検証記載値からの変更) |

| 長さ | ±3cm |

| 幅 | ±2cm |

| 高さ | ±4cm |

ただし、この寸法内に収まっていても安心はできません。例えば、先端が鋭利に尖っているデザインのバックレストは、歩行者などに危害を及ぼす可能性がある「鋭利な突起物」とみなされ、不適合となる場合があります。また、取り付けにガタつきがあったり、走行中の振動で脱落する危険性があったりするなど、固定方法が不十分な場合も同様に保安基準を満たさないと判断されます。

構造変更が必要になるケースとは

前述の通り、バックレストの取り付けによってバイクの寸法が規定の許容範囲を超えてしまった場合は、その車両の安全性を公的に確認するための「構造変更検査」を運輸支局に申請し、合格する必要があります。

この手続きの対象や内容は、バイクの排気量によって異なります。

| 排気量 | 手続きの対象 | 手続きの名称 | 概要 |

| 250cc超 | 車検が必要なバイク | 構造変更検査 | 運輸支局で検査を受け、新しい諸元が記載された車検証の交付を受ける。 |

| 250cc以下 | 車検が不要なバイク | 改造申請 | 運輸支局に届け出て、登録事項の変更を行う。 |

これらの手続きは、車両に変更があった日から15日以内に行うことが義務付けられています。申請を怠ったまま公道を走行した場合、整備不良として警察による取り締まりの対象となったり、250cc超のバイクであれば次回の車検に通らなくなったりするなどのペナルティがあります。

構造変更の手続きの流れと注意点

手続きは、ナンバープレートを管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所にバイクを直接持ち込んで行います。大まかな流れは以下の通りです。

- 書類準備: 自動車検査証、申請書、点検整備記録簿などの必要書類を揃えます。

- 申請・手数料支払い: 窓口で申請を行い、検査手数料などを支払います。

- 検査: 検査コースで、寸法測定や各部の保安基準適合性について検査を受けます。

- 車検証交付: 検査に合格すると、新しい寸法が記載された車検証が交付されます。

ここで最も重要な注意点は、250cc超のバイクの場合、構造変更検査に合格したその日から、新たに2年間の車検有効期間がスタートするということです。たとえ元の車検の残り期間が1年以上あったとしても、その期間は抹消されてしまいます。そのため、車検の満了日が近いタイミングで手続きを行うのが経済的に最も合理的です。

いわゆるヤンキー仕様は合法なのか

バイクの背もたれと聞いて、シートの後方から天に向かって長く伸びる、特徴的な形状の「三段シート」を思い浮かべる方も少なくないでしょう。このような、いわゆる「ヤンキー仕様」と呼ばれるカスタムは、果たして合法なのでしょうか。

これも結論としては、道路運送車両の保安基準を全て満たし、正式な構造変更検査に合格すれば合法となります。しかし、そのハードルは非常に高いと言わざるを得ません。

三段シートが検査で不合格になりやすい主な理由は以下の通りです。

- 操縦安定性の悪化: 極端に高い背もたれは、バイクの重心を著しく高くし、特にコーナリング時の安定性を損なうと判断されます。

- 強度の不足: 乗員が寄りかかることを想定した十分な強度が確保されていないケースが多く、ステーの破損や脱落の危険性が指摘されます。

- 乗員・歩行者保護の観点: シート後端が鋭利な形状になっているものが多く、追突時や接触時に相手に与えるダメージが大きいと判断される可能性があります。

そもそも三段シートは、集会などでチームの旗を掲げる際に、その重みで同乗者が落車しないよう支えるという特殊な目的から生まれたという背景があり、一般的な走行における安全性や快適性を追求した設計ではありません。合法化は理論上可能ですが、そのためには保安基準に関する深い知識と、安全性を確保するための高度な加工技術が不可欠であり、専門のカスタムショップに相談する必要があるでしょう。

便利なリアボックス背もたれ一体型

日常の利便性やツーリングでの実用性を重視するライダーにとって、リアボックスと背もたれが一体になった製品は、非常に合理的で魅力的な選択肢です。これは、ヘルメットや雨具、その他の荷物を収納するためのリアボックスの前面(ライダー側)に、同乗者用のクッションパッド(バックレスト)が標準で装備されているタイプの製品を指します。

このタイプの最大のメリットは、バイクの「積載能力の向上」と「同乗者の快適性の確保」という二つの重要な機能を、一度の取り付けで同時に実現できる点です。GIVI(ジビ)、SHAD(シャッド)、KAPPA(カッパ)といった世界的に有名なメーカーから、様々な容量やデザインの製品が販売されており、選択肢も豊富です。

ただし、導入にあたってはいくつかの注意点も考慮する必要があります。

- 重心の変化: 容量の大きなボックスを高い位置に取り付けると、バイク全体の重心が高くなり、低速走行時やコーナリング時にやや不安定に感じられることがあります。

- 乗り降りのしづらさ: ボックスが後方にあるため、乗り降りする際に従来よりも高く足を上げる必要が出てきます。

- デザイン: 機能性を重視したデザインが多く、バイク本来のスタイリッシュな外観を損なうと感じるライダーもいます。

これらの点を理解した上で、主に通勤・通学や日帰り〜1泊程度のツーリングで使用するライダーにとっては、非常に満足度の高いアイテムとなるでしょう。

車種専用品と汎用品どちらを選ぶ?

後付けのバックレストを選ぶ際には、大きく分けて「車種専用品」と「汎用品」の2種類から選択することになります。それぞれの特徴を正しく理解し、ご自身のバイクの知識やカスタムスキル、予算に合わせて選ぶことが、失敗しないための鍵となります。

両者のメリット・デメリットを以下の表にまとめました。

| 項目 | 車種専用品 | 汎用品 |

| メリット | ・加工不要でボルトオン装着が可能 ・フィッティング精度が高く見た目が自然 ・取り付け説明書が丁寧で分かりやすい ・メーカー純正品なら品質も安心 | ・価格が比較的安価 ・デザインやサイズの選択肢が豊富 ・工夫次第で様々な車種に取り付け可能 |

| デメリット | ・価格が高価になる傾向がある ・対応車種が限られている ・デザインの自由度は低い | ・取り付けにステーの加工や穴あけが必要な場合が多い ・説明書が不親切、または付属しない場合がある ・強度やフィッティングは自己責任となる |

| おすすめのユーザー | ・カスタム初心者 ・確実で安全な取り付けをしたい方 ・バイクのデザイン性を重視する方 | ・カスタムに慣れている中〜上級者 ・コストを抑えたい方 ・ワンオフ的なカスタムを楽しみたい方 |

結論として、バイクの整備やカスタムにあまり慣れていない方や、取り付け後の安全性・確実性を最優先したい方であれば、多少価格は高くとも車種専用品(特にメーカー純正オプション品)を選ぶことを強くお勧めします。一方で、コストを抑えつつ自分だけのスタイルを追求したい経験豊富な方であれば、汎用品をベースに工夫を凝らす楽しみがあるでしょう。

自分で取り付ける際の工具と手順

ある程度の工具が揃っており、基本的な整備の知識があれば、バックレストの取り付けを自分自身で行うこと(DIY)も十分に可能です。ただし、少しでも作業に不安を感じる場合は、無理をせず専門知識を持つバイク用品店やディーラーに依頼するのが賢明です。取り付け不良は、走行中のパーツ脱落など重大な事故に直結する危険性があります。

必要な工具とあると便利なもの

最低限、以下のような工具が必要になります。

- レンチ・スパナ類: ボルトやナットのサイズに合わせたソケットレンチセットやメガネレンチがあると確実です。

- 六角レンチセット: カウルやパーツの固定によく使われます。

- ドライバー: プラスとマイナスの両方を用意します。

さらに、以下のアイテムがあると作業がよりスムーズかつ安全に進みます。

- トルクレンチ: 規定の力でボルトを締め付けるために重要です。締めすぎや緩みを防ぎます。

- ネジロック剤: 走行中の振動によるボルトの緩みを防止します。

- 養生テープやウエス: 作業中に車体に傷がつくのを防ぎます。

取り付けの基本的な手順

- 説明書の熟読: まずは付属の取り付け説明書を隅々まで読み、作業の全工程とパーツの構成を完全に把握します。

- 車体の養生: 作業箇所周辺のフェンダーやカウルなどを、傷がつかないように養生テープやウエスで保護します。

- 外装の取り外し: 説明書の指示に従い、リアシートやサイドカバー、テールランプユニットなど、作業の妨げになる外装パーツを慎重に取り外します。

- バックレストの仮組み: ステーや本体などの部品を、ボルト類を完全に締め込まずに「仮組み」します。この段階で、取り付け位置や角度の微調整を行います。

- 本締め: 全ての位置が決まったら、各部のボルトを均等に、そして最後はトルクレンチを使って規定のトルクで締め付けます。ネジロック剤の使用が推奨されている箇所は忘れずに塗布しましょう。

- 復元と最終確認: 取り外した外装パーツを元に戻し、最後にバックレスト全体を手で揺すってみて、ガタつきや緩みがないか最終確認を行います。

【総まとめ】快適なバイクの背もたれで安全な旅を

- バイクの背もたれはバックレストとも呼ばれる

- 主な役割は同乗者や運転者の快適性と安全性の向上

- 体を預けることで姿勢維持の負担を軽減する

- 二人乗り時の同乗者に大きな安心感を与える

- ソロツーリングでも腰をサポートし疲労を軽減する

- 長距離走行における身体的負担を大幅に減らす効果がある

- バックレストの快適性はクッションの品質に左右される

- 荷物を固定する際の支えとしても活用でき積載性が向上する

- バックレストの取り付け自体は違法ではない

- 取り付けにより車体の寸法が規定値を超えると保安基準違反になる

- 寸法が規定値を超えた場合は構造変更の申請が必要

- 三段シートも構造変更検査に合格すれば合法となる

- リアボックスと背もたれが一体になった便利な製品もある

- 初心者には加工不要な車種専用品がおすすめ

- 取り付けはDIYも可能だが定期的なボルトの点検が不可欠