ホンダ・スーパーカブの燃費はなぜ良いのか?「なぜこんなに走る!?」と驚かされる、その圧倒的な経済性の秘密に迫ります。

この記事では、歴代スーパーカブの燃費ランキングや驚くべき燃費の最高記録を紐解きつつ、オーナーが直面しがちな「スーパーカブ50の燃費が悪い原因」にも鋭く切り込みます。

実際の燃費データに基づいた具体的な燃費向上の秘訣から、気になる車両の値段と維持費のバランスまで、「スーパーカブの燃費がなぜ優れているのか」その全ての答えを徹底解説します。

- スーパーカブが低燃費を実現する構造的な理由

- 歴代モデルの燃費性能と驚異的な最高記録

- 燃費が悪化する具体的な原因と簡単な対策

- 日常で実践できる燃費向上の運転術と整備のコツ

スーパーカブの燃費はなぜ良い?構造の秘密

- なぜこんなに走る!?エンジンと設計

- 効率的な4ストロークエンジン

- 低回転高トルクエンジンの特徴

- 軽量設計と大径タイヤ

- 歴代スーパーカブ 燃費ランキング

- 記録された燃費の最高値

なぜこんなに走る!?エンジンと設計

スーパーカブが「なぜこんなに走るのか」と世界中で驚かれるほどの低燃費を実現している背景には、1958年の初代モデル開発時にさかのぼる、ホンダの徹底した設計思想が存在します。創業者の本田宗一郎氏と、その右腕であった藤澤武夫氏が目指したのは、「誰もが簡単に扱え、丈夫で、経済的な乗り物」でした。この思想が、スーパーカブのあらゆる設計の根幹となっています。

このため、エンジンは常に「いかに少ない燃料で効率よく力を引き出すか」という燃焼効率を最優先に開発されてきました。さらに、車体は業務用途にも耐えうる高い耐久性を確保しながら、走行に不要な部品をそぎ落とし、極限まで軽量化されています。

加えて、スーパーカブ特有の自動遠心クラッチを備えたマニュアルギア(変速機)も燃費に貢献しています。スクーターなどで一般的なVベルト式CVT(無段変速機)は、ベルトとプーリーの摩擦によって動力を伝達するため、構造上どうしても動力の伝達損失(ロス)が発生しやすくなります。対照的に、スーパーカブのギア変速は金属製の歯車が直接かみ合って動力を伝えるため、伝達ロスが非常に少ないのです。

このように、エンジンの性能だけでなく、車体の構造、動力の伝達方式に至るまで、すべてが「少ない燃料で、より遠くまで、確実に走る」という目的のために最適化されています。

効率的な4ストロークエンジン

スーパーカブの心臓部であるエンジンは、燃費性能を語る上で欠かすことのできない最も重要な要素です。開発当初の1950年代、小型バイクのエンジンは構造がシンプルで製造コストも安い「2ストロークエンジン」が主流でした。しかしホンダは、あえて構造が複雑でコストも高くなる「4ストローク単気筒エンジン」を採用しました。この決断が、今日のスーパーカブの低燃費神話の礎となっています。

4ストロークエンジンは、「吸入」「圧縮」「燃焼」「排気」という4つの工程で動作します。燃料と空気を混ぜた混合気をシリンダー内に吸い込み(吸入)、しっかり圧縮してから点火(燃焼)するため、燃料の燃焼効率が非常に高いのが特徴です。一方、2ストロークエンジンは構造上、燃焼後のガス(排気)と新しい混合気(吸気)が一部混ざりやすく、未燃焼のガソリンが排気と一緒に出てしまう「吹き抜け」が起こりがちでした。

時代と共にスーパーカブのエンジンも進化を遂げ、初期のOHV(オーバーヘッドバルブ)方式から、より効率的に吸排気が行えるOHC(オーバーヘッドカムシャフト)方式へと変更されました。

そして現代のモデルでは、電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)の採用が一般的になっています。PGM-FIは、スロットル操作やエンジン回転数、吸気圧、外気温など、さまざまな情報をセンサーで感知し、コンピューターが常に最適な量の燃料を計算して噴射します。従来のキャブレター式(機械的に燃料を霧吹きする装置)と比べて、あらゆる走行状況で無駄な燃料消費を徹底的に抑えることが可能です。この技術革新が、厳しい排出ガス規制をクリアしながら、高い燃費性能を両立させています。

低回転高トルクエンジンの特徴

スーパーカブのエンジンは、あえて「低回転高トルク型」に設計されています。これは、エンジンの回転数が低い状態でも、力強いトルク(タイヤを回転させようとする力)を発生させられる特性を意味します。

例えば、自転車で坂道を登るとき、軽いギアでペダルを速くクルクル回すのではなく、重いギアでペダルをゆっくり「グッ」と踏み込む力、これがトルクのイメージに近いものです。スーパーカブのエンジンは、この「グッ」と踏み込む力を、エンジンがあまり速く回っていない状態(低回転)で発揮できるように作られています。

この設計のメリットは、日常生活で最もよく使う「発進時」や「時速30~40km前後での走行時」に、エンジンを無理に高回転まで回さなくても十分な加速や走行ができることです。一般的なスポーツバイクが高回転までエンジンを回してパワーを絞り出すのとは対照的です。

エンジンを高回転まで回す必要がなければ、それだけエンジン内部での摩擦によるエネルギー損失も少なく、また燃料の噴射回数や量も抑えられます。結果として、燃料の消費を大幅に節約できるのです。この特性は、特に発進と停止を頻繁に繰り返す市街地走行において、燃費の向上に大きく貢献しています。

軽量設計と大径タイヤ

スーパーカブの燃費の良さを、エンジンの効率と共に支えているのが、徹底した「軽量設計」と、他の原付スクーターとは一線を画す「大径タイヤ」です。

軽量な車体構造

スーパーカブの車体は、強度が必要なフレーム部分に、プレス加工(金属板を型で押して成形)した鋼板を溶接して組み合わせた「プレスバックボーンフレーム」という独自の構造を採用しています。これにより、パイプフレームを多用する一般的なバイクに比べて部品点数を減らしつつ、低コストで高い剛性(ねじれにくさ)と軽量化を同時に実現しました。

モデルにもよりますが、車体重量は50ccクラスで約100kg以下、110ccクラスでも100kg強に抑えられています。車体が軽ければ、発進時に動かすために必要なエネルギーも、停止時に必要なブレーキの力も少なくて済みます。これは燃費にとって非常に有利に働きます。

走行抵抗を減らす大径タイヤ

一般的なスクーターが10インチや12インチといった比較的小さな直径のタイヤを採用することが多いのに対し、スーパーカブは伝統的に17インチ(一部モデルを除く)という大きな直径のタイヤを装備しています。

タイヤは直径が大きいほど、一度の回転で進む距離が長くなります。また、路面の小さな凹凸を乗り越える際の抵抗も少なくなり、スムーズに転がることができます。さらに、スーパーカブのタイヤは幅が「細い」ことも特徴です。タイヤが細いと、路面との接地面積が小さくなり、摩擦による走行抵抗(転がり抵抗)が低減されます。

この「大径」かつ「細身」のタイヤが、エンジンが生み出した力を無駄なく路面に伝え、少ない力で前に進むことを可能にしているのです。

歴代スーパーカブ 燃費ランキング

スーパーカブは、60年以上にわたるその長い歴史の中で、常に時代の要請に応えながら燃費性能を追求し続けてきました。特に、年々厳しくなる排出ガス規制への対応と、低燃費化という相反する課題の両立は、ホンダの技術革新の歴史そのものと言えます。

ここでは、歴代の主要なスーパーカブ50(またはそれに準ずるモデル)のカタログ燃費を、公表されているデータに基づいて比較します。

ただし、注意点として、燃費の「測定方法」が年代によって大きく異なることが挙げられます。古いモデルの驚異的な数値は、主に「30km/h定地走行燃費」という、一定速度で走り続けた場合の理想的な数値です。一方で、近年のモデルは「WMTCモード値」という、発進・加速・停止・アイドリングなど、実際の市街地走行に近いパターンを想定した、より現実的な測定方法に基づいています。

そのため、単純な数値の大小が、そのまま実燃費の優劣を示すわけではない点を理解した上で、以下の表をご覧ください。

| 年代 | 型式 (またはモデル名) | カタログ燃費 (当時の公表値) | 最大出力 | 備考 (主な特徴) |

| 1958年 | C100 | 90km/l (※1) | 4.5ps | 初代モデル (OHVエンジン) |

|---|---|---|---|---|

| 1966年 | C50 | 90km/l (※1) | 4.8ps | OHCエンジン初採用 |

| 1981年 | スーパーカブ50DELUXE | 105km/l (※1) | 4.5ps | エコノパワーエンジン搭載 |

| 1982年 | 50SDX(通称「赤カブ」) | 150km/l (※1) | 5.5ps | 燃費とパワーを両立 |

| 1983年 | スーパーカスタム | 180km/l (※1) | 5.0ps | カブ史上最高燃費を記録 |

| 1999年 | BA-AA01 | 130km/l (※1) | 4.0ps | 排ガス規制対応 (クリーン4) |

| 2007年 | JBH-AA01 | 110km/l (※1) | 3.4ps | PGM-FI (電子制御燃料噴射) 採用 |

| 2012年 | JBH-AA04 | 110km/l (※1) | 3.7ps | 中国生産モデル (角目) |

| 2018年 | 2BH-AA09 | 105km/l (※1) / 69.4km/l (※2) | 3.7ps | 熊本生産回帰モデル (丸目) |

(※1) 30km/h定地走行燃費

(※2) WMTCモード値(クラス1)

このように見ると、1980年代初頭のモデルがカタログ上では突出した燃費性能を誇っていたことが分かります。これは当時の測定基準と、排ガス規制が現在ほど厳しくなかった時代の設計思想が反映された結果と考えられます。

記録された燃費の最高値

スーパーカブの驚異的な燃費性能は、公道での使用やカタログスペックだけに留まりません。そのポテンシャルの高さを最も象徴しているのが、燃費性能そのものを極限まで追求する競技会での記録です。

前述の通り、1983年に発売された「スーパーカスタム」モデルでは、リッターあたり180km(30km/h定地走行時)という、市販車としては他に類を見ない驚異的なカタログ燃費を達成しました。これは、当時の技術の粋を集めた結果であり、スーパーカブの燃費神話を決定づける出来事となりました。

さらに、ホンダが主催する燃費競技会「Honda エコ マイレッジ チャレンジ」(旧称:本田宗一郎杯 Honda エコノパワー燃費競技大会)では、スーパーカブに搭載されている50ccの4ストロークエンジンをベースにした競技用車両が、想像を絶する記録を樹立しています。これまでの最高記録としては、リッターあたり3644.869kmという数値が報告されています。

もちろん、これはレギュレーションの範囲内で極限まで軽量化し、走行抵抗を減らし、エンジンを始動しては停止させ惰性で走る、といった特殊な走行方法を駆使した結果です。しかし、ベースとなるエンジンの燃焼効率がいかに優れているかを示す、強力な証拠と言えます。

また、より現実的な一般ユーザーによる実測テストにおいても、スーパーカブはその実力を発揮しています。例えば、あるYouTuberによる燃費アタック企画では、スーパーカブ110(JA59型)を使用し、信号が少なく平坦な霞ヶ浦(茨城県)を一周するルート(約97.5km)で、リッターあたり96.53kmという実測燃費を記録しました。特別な改造をせず、運転方法を工夫するだけで、カタログ値(WMTCモード値:67.9km/L)を大幅に上回る性能を引き出すことが可能であることも、スーパーカブの大きな魅力です。

スーパーカブの燃費、なぜ変動?維持のコツ

- 実際の燃費はどれくらい?

- スーパーカブ50の燃費が悪い原因

- 燃費向上のための運転テクニック

- 燃費維持に欠かせない整備

- 新車・中古スーパーカブの値段

- スーパーカブの燃費がなぜ良いか総括

実際の燃費はどれくらい?

これまでに解説した通り、スーパーカブは構造的に非常に優れた燃費性能を持っています。しかし、カタログ燃費はあくまで特定の条件下での数値であり、実際の燃費(実燃費)は、走行する環境やライダーの運転方法によって大きく変動します。

では、スーパーカブのオーナーは、日常的にどれくらいの燃費を体感しているのでしょうか。

多くのオーナーが燃費を記録・共有しているウェブサイト(例:みんカラ)などの情報を集計すると、以下のような平均実燃費の傾向が見えてきます。

- スーパーカブ50(現行モデル近辺): 平均実燃費 約 50km/L 前後

- スーパーカブ110(現行モデル近辺): 平均実燃費 約 56km/L 前後

一般的に、排気量が大きい110の方が、車体の流れに合わせてスムーズに走行できるためか、実燃費も良好な傾向にあるようです。

もちろん、これはあくまで平均値です。例えば、通勤や通学で比較的信号が少なく、一定の速度で走りやすい郊外の道を主に利用するユーザーからは、「リッター50kmを割ったことがない」「季節や走り方によっては60km以上走ることも珍しくない」といった声が非常に多く聞かれます。

逆に、都心部での渋滞走行や、発進と停止を極端に繰り返す新聞配達のような用途、あるいは常にアクセル全開で走行するような乗り方では、平均値を下回ることもあります。

スーパーカブのタフさと経済性を実証する例として、ある実測検証ツーリングでは、ライダーがスーパーカブ110(2022年モデル)に乗り、東京・青山から浜名湖(静岡県)を目指すという企画が行われました。このルートには、交通量の多い市街地やバイパス、さらには最大の難所である箱根の山越えも含まれていましたが、約294kmを走行した結果、実燃費はリッターあたり71.68km/Lに達したという報告もあります。

このように、スーパーカブはライダーの乗り方とメンテナンス次第で、カタログ燃費に迫る、あるいはそれを超えるほどの優れた実燃費を発揮する高いポテンシャルを持っています。

スーパーカブ50の燃費が悪い原因

スーパーカブ50は本来、世界トップクラスの優れた燃費性能を持っていますが、「期待していたほど燃費が良くない」「最近になって燃費が落ちてきた」と感じる場合、いくつかの明確な原因が考えられます。

走行環境の影響

最も大きな要因の一つが、ライダー自身ではどうにもしがたい「走行環境」です。

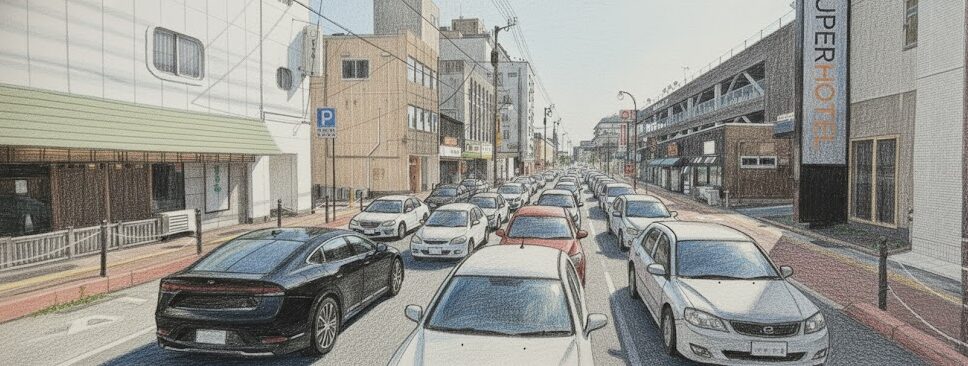

- 渋滞と市街地走行: 渋滞の多い都市部でのノロノロ運転や、信号での発進・停止が極端に多いルートでは、燃費は確実に悪化します。最も燃料を消費するのは発進時であるため、ストップ&ゴーの繰り返しは燃費に厳しい条件です。

- 短距離走行(チョイ乗り): エンジンが十分に温まる前(例:数kmの移動)に停止してしまう「チョイ乗り」の繰り返しは、特に燃費に悪影響を与えます。エンジンは始動時、混合気を濃くして始動しやすくするため、この「濃い」状態での走行時間が長くなり、燃料を無駄に消費します。

メンテナンスの不足

スーパーカブの燃費性能を維持するには、定期的なメンテナンスが不可欠です。見落としがちな以下の点が、燃費悪化の直接的な原因となります。

- タイヤの空気圧不足: 最も一般的で、かつ影響が大きい原因です。空気圧が低いと、タイヤが潰れて路面との接地面積が広くなり、摩擦抵抗(転がり抵抗)が大幅に増加します。これは、常に軽いブレーキを引きずりながら走っているようなもので、燃費が大幅に悪化します。

- エンジンオイルの劣化: オイルが汚れたり劣化したりすると、エンジン内部をスムーズに潤滑する性能が低下します。これにより内部の摩擦抵抗が増え、エンジンの効率が落ち、燃費が悪化します。

- エアフィルターの詰まり: エンジンが吸い込む空気をきれいにするフィルターがホコリやゴミで詰まると、必要な空気を十分に吸えなくなります。結果として、空燃比(空気と燃料のバランス)が崩れて不完全燃焼を起こしやすくなり、燃費低下につながります。

- スパークプラグの劣化: 燃料に火花を飛ばすプラグが摩耗したり汚れたりすると、点火効率が落ちます。これにより燃焼効率が悪化し、パワーダウンや燃費の悪化を引き起こします。

- チェーンの調整不良: チェーンが緩みすぎたり、逆に張りすぎたりすると、駆動系の抵抗が増加し、エンジンが生み出した動力が無駄になってしまいます。

これらのメンテナンスを怠ると、エンジンの状態や走行抵抗が悪化し、本来の燃費性能を発揮できなくなります。

燃費向上のための運転テクニック

スーパーカブの燃費性能を最大限に引き出すためには、高価なパーツや添加剤は必要ありません。日々の運転方法を少し工夫するだけで、燃料消費は大きく変わります。誰でも簡単に実践できる、燃費向上のための運転テクニックを紹介します。

スムーズな発進と加減速

最も燃料を消費するのは「発進時」です。信号が青に変わった瞬間、アクセルを急に大きく開ける「急発進」は、必要以上のガソリンをエンジンに送り込むことになり、燃費を著しく悪化させます。

発進時は、アクセルを「ふんわり」と穏やかに開け、バイクがスムーズに動き出すのを待つように心がけましょう。同様に、走行中も無駄な急加速や急減速を減らし、できるだけ一定の速度で巡航する時間を長くすることが燃費向上につながります。

予測運転の実施

前方の交通状況を常に先読みする「予測運転」は、燃費向上において非常に効果的です。例えば、遠くの信号が赤に変わったのが見えたら、すぐにアクセルを戻し、惰性(エンジンブレーキを活用)で走行します。ギリギリまで加速してブレーキを踏む運転に比べ、燃料を消費しない時間を長く確保できます。

車間距離を十分に保つことも、予測運転の一環です。前の車が急ブレーキを踏んでも、こちらもアクセルを戻すだけで対応できる余裕が生まれ、結果として加減速の少ないスムーズな運転が可能になります。

適切なギア選択

スーパーカブは、クラッチ操作こそ不要ですが、ギアチェンジはライダーが行うマニュアルトランスミッション車です。このギア選択が燃費を大きく左右します。

基本は、エンジンの低回転高トルクの特性を活かし、「早め早めのシフトアップ」を意識することです。速度が乗ってきたら、エンジンが唸り声を上げる前に、ポンポンと上のギアに入れていきましょう。エンジン音を聞きながら、回転数が低く静かな状態を保つのがコツです。

ただし、登り坂や速度が落ちてきた時に、高すぎるギアのままだとエンジンが苦しくなり(ノッキングのような状態)、逆に効率が悪くなります。その場合は、無理をせず早めにシフトダウンすることも大切です。

燃費維持に欠かせない整備

前述の通り、スーパーカブの燃費が悪化する原因の多くは、日々の「メンテナンス不足」にあります。せっかくの優れた燃費性能も、手入れを怠れば宝の持ち腐れとなってしまいます。高い燃費性能を長く維持するためには、以下の基本的かつ重要な整備を定期的に行うことが鍵となります。

エンジンオイルの交換

エンジンオイルは、人間で言えば血液のようなものです。エンジン内部の金属部品同士がスムーズに動くよう潤滑し、冷却や洗浄も行います。このオイルが劣化すると、潤滑性能が低下してエンジン内部の摩擦が増え、燃費が悪化するだけでなく、エンジンの寿命そのものを縮めてしまいます。

メーカーが推奨する交換時期(例: 走行距離3,000kmごと、または1年ごとのどちらか早い方)を守り、定期的に新しいオイルに交換しましょう。

タイヤの空気圧チェック

燃費維持のために、最も手軽で、かつ最も効果的なメンテナンスが「タイヤの空気圧チェック」です。空気圧が適正値よりも低いと、タイヤが大きく変形し、路面との転がり抵抗が急激に増加します。

月に一度はガソリンスタンドの空気入れなどを利用し、メーカーが指定する適正な空気圧(例:スーパーカブ50/110の現行モデルでは前輪1.75 kgf/cm²、後輪2.25 kgf/cm²など。必ずご自身のモデルの指定値を確認してください)に調整しましょう。これは無料でできる最高の燃費対策です。

チェーンの調整と注油

スーパーカブはチェーンで後輪に動力を伝えています。このチェーンが雨風にさらされて錆びたり、油が切れたり、あるいは緩みすぎたり張りすぎたりすると、走行抵抗が大きくなり、エンジンのパワーがタイヤに伝わるまでに無駄になってしまいます。

定期的にチェーンの状態を確認し、汚れていれば清掃し、専用のチェーンオイル(潤滑油)を塗布しましょう。また、チェーンの「遊び(たるみ具合)」も適正な範囲にあるか点検し、必要であれば調整します。

エアフィルターとスパークプラグの点検

エンジンが吸い込む空気をきれいにするエアフィルターは、走行距離と共にホコリやゴミで詰まっていきます。詰まると吸気効率が落ち、燃費悪化につながるため、定期的な清掃または交換が必要です。

また、燃料に火花を飛ばすスパークプラグも消耗品です。先端が摩耗すると強い火花が飛ばなくなり、燃焼効率が落ちてしまいます。これも定期的な点検と交換が推奨されます。

これらの基本的な整備は、自分で行うことも可能ですが、難しい場合は無理をせず、バイクショップに依頼しましょう。

新車・中古スーパーカブの値段

スーパーカブは、その驚異的な燃費性能によって日々のガソリン代(ランニングコスト)が非常に安いことだけでなく、車両本体の値段も比較的安価に抑えられていることが大きな魅力です。

新車価格

新車価格については、モデルによって異なりますが、スタンダードなモデルは非常に手頃な価格設定となっています。

| モデル名 | 排気量 | メーカー希望小売価格(税込・参考) |

| スーパーカブ50 | 50cc | 247,500円 (2022年モデル) |

| スーパーカブ110 | 110cc | 302,500円 (2022年モデル) |

| スーパーカブ C125 | 124cc | 451,000円 (2023年モデル) |

| CT125・ハンターカブ | 124cc | 440,000円 (2022年モデル) |

(※上記は参考価格であり、年式や販売店によって異なります)

特に50ccや110ccのスタンダードモデルは、他の同クラスのバイクと比較しても競争力のある価格設定です。

中古車価格

一方、中古車の値段は、その個体の「年式」「モデル」「走行距離」「車両の状態」によって、まさにピンからキリまで、非常に幅広いです。

- 10万円以下の価格帯:走行距離が数万kmを超えている古い年式のキャブレターモデルや、業務で使い込まれた個体が多く見られます。購入後に整備や部品交換が必要になる可能性も考慮する必要があります。

- 10万円~20万円台の価格帯:比較的新しい年式のインジェクション(PGM-FI)モデルや、走行距離が少なめの個体も視野に入ってきます。スーパーカブ50や110のスタンダードモデルを探す場合、最も選択肢が多い価格帯と言えます。

- 30万円以上の価格帯:走行距離が数百km~数千km程度の「新古車」に近い状態の個体や、人気の高い「CT125・ハンターカブ」「クロスカブ」、あるいは上級モデルの「スーパーカブ C125」などが中心となります。カスタムされた車両も多く見られます。

購入時には、燃費の良さによるランニングコストの低減効果と、車両本体の値段(初期費用)のバランスを考慮して選ぶことが大切です。特に中古車の場合は、価格の安さだけで選ぶと、購入後の修理費がかさんで結果的に高くつく可能性もあるため、信頼できる販売店で車両の状態をよく確認することが重要です。

スーパーカブの燃費がなぜ良いか総括

この記事では、スーパーカブの燃費がなぜこれほど優れているのか、その構造的な理由から、性能を維持するためのコツまで詳しく解説しました。最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- スーパーカブは経済性と耐久性を追求した設計思想を持つ

- 燃費の良さの核は効率的な4ストローク単気筒エンジン

- PGM-FI(電子制御燃料噴射)が燃焼効率を高めている

- 低回転で力を発揮するエンジン特性が実用燃費に貢献

- 車体の軽量設計がエンジン負荷を軽減

- 大径タイヤは転がり抵抗が少なく燃費に有利

- 自動遠心クラッチとギア変速は動力の伝達ロスが比較的少ない

- 歴代モデルにはリッター180km(カタログ値)という驚異的な記録も存在

- 燃費競技ではリッター3600kmを超える記録がベースエンジンのポテンシャルを示す

- スーパーカブ110の実燃費はリッター56km前後が目安

- 実測テストではリッター70kmや90km超えの報告もあり、乗り方次第でさらに向上する

- 燃費が悪化する主な原因は「走行環境(渋滞やチョイ乗り)」と「メンテナンス不足」

- タイヤの空気圧不足は燃費悪化の最も一般的で大きな要因

- エンジンオイルやエアフィルターの劣化も燃費に直接影響する

- 「ふんわり発進」「予測運転」「早めのシフトアップ」が燃費向上の鍵

- 定期的なオイル交換や空気圧チェックが本来の性能維持に不可欠

- 新車価格も比較的安価に設定されている

- 中古車価格は年式やモデル、状態により幅広く、購入時の見極めが大切